Das Zentrum für Umweltinitiativen „ecoaction“ aus Kiew ist eine zivilgesellschaftliche Organisation in der Ukraine im Umweltbereich. Eine Arbeitsgruppe dieser Initiative unter Leitung von Lennard de Klerk hat die Klimaschäden, die im Verlauf des bereits drei Jahre andauernden Krieges entstanden sind, analysiert und in einem Bericht veröffentlicht.

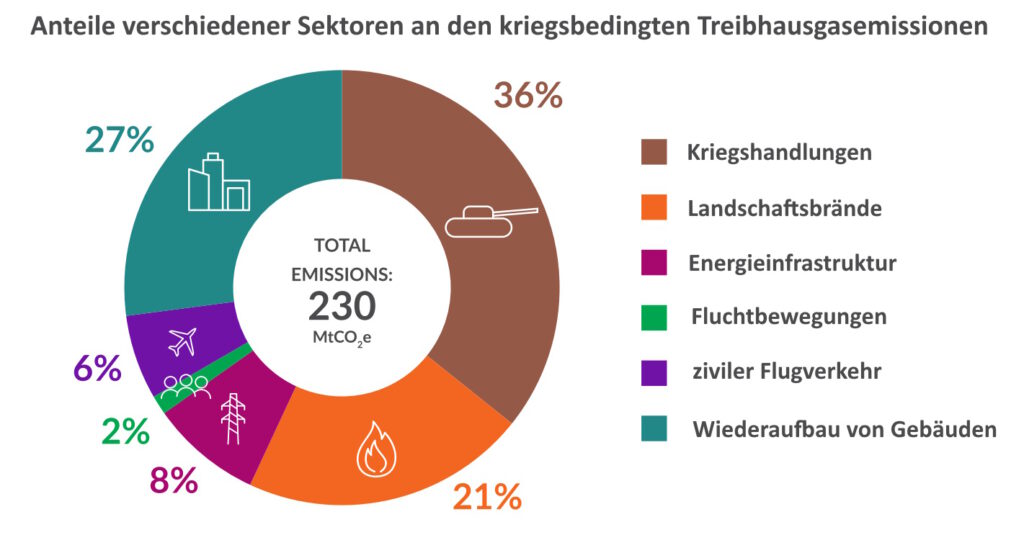

Dabei ermittelten sie, dass die Treibhausgasemissionen durch die unmittelbaren Kampfhandlungen, den erforderlichen Wiederaufbau von Gebäuden, durch Landschaftsbrände, Schäden an der Energieinfrastruktur, die Fluchtbewegung der Zivilbevölkerung und die zivile Luftfahrt im dritten Kriegsjahr um 30 % – entsprechend 55 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent (CO2e) – gestiegen sind. Somit sind kriegsbedingt insgesamt 230 MtCO2e seit Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 emittiert worden. Die Emissionen entsprechen dem Äquivalent der jährlichen Emissionen von Österreich, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei zusammen. Oder, um einen anderen Vergleich zu bemühen, den jährlichen Emissionen von 120 Millionen mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftfahrzeugen.

Den größten Anteil an den Emissionen wie auch den größten Zuwachs im vergangenen Jahr hat die unmittelbare Kriegsführung, was hauptsächlich auf die fortgesetzte Verwendung großer Mengen an fossilen Treibstoffen und Munition zurückzuführen ist. Die Emissionen aus einer anderen großen Kategorie, dem Wiederaufbau von beschädigten Gebäuden und Infrastrukturen, wuchsen langsamer, da die meisten Schäden in den ersten Wochen und Monaten nach der umfassenden Invasion entstanden.

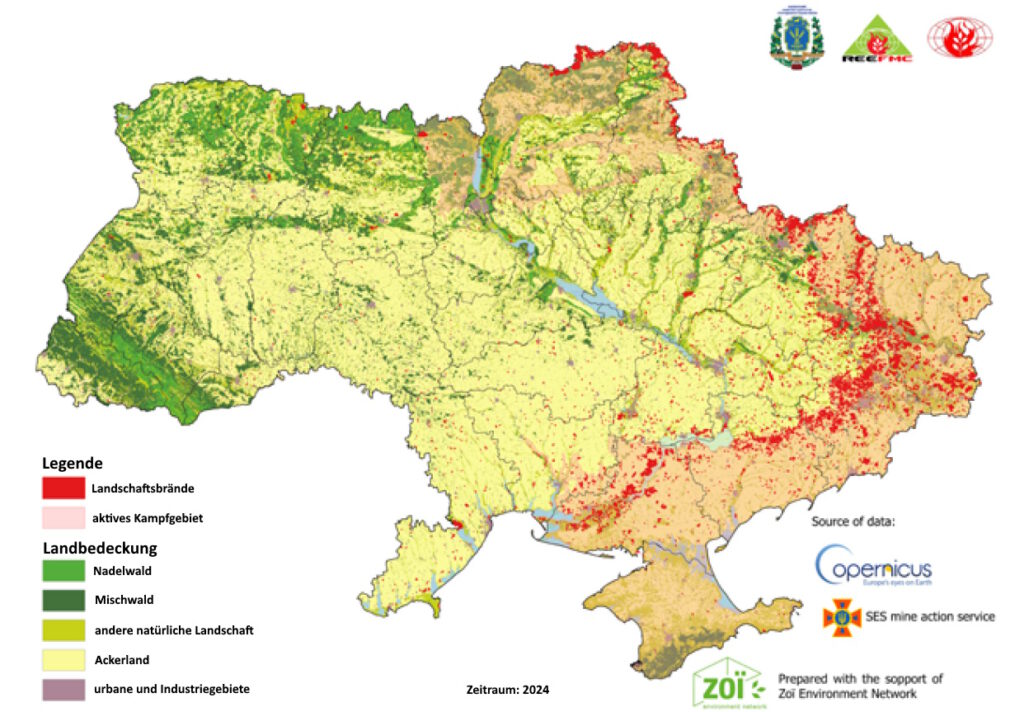

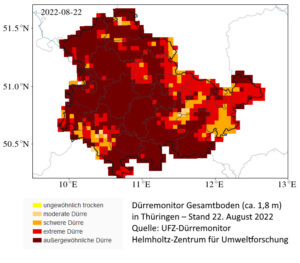

Durch den Krieg verursachte Waldbrände eskalierten 2024 dramatisch. So verdoppelten sich fast die verbrannten Flächen in der Ukraine von durchschnittlich 38,3 Tausend Hektar pro Jahr in den beiden Vorjahren auf 92,1 Tausend Hektar im Jahr 2024. Die Emissionen aus allen Landschaftsbränden, einschließlich der Waldbrände, stiegen mit 25,8 MtCO2e im Jahr 2024, auf einen neuen Gesamtbetrag in allen drei Jahren von 48,7 MtCO2e. Wie in der folgenden Abbildung erkennbar ist, ereigneten sich die meisten Brände an oder in der Nähe der Frontlinien oder in Grenzgebieten.

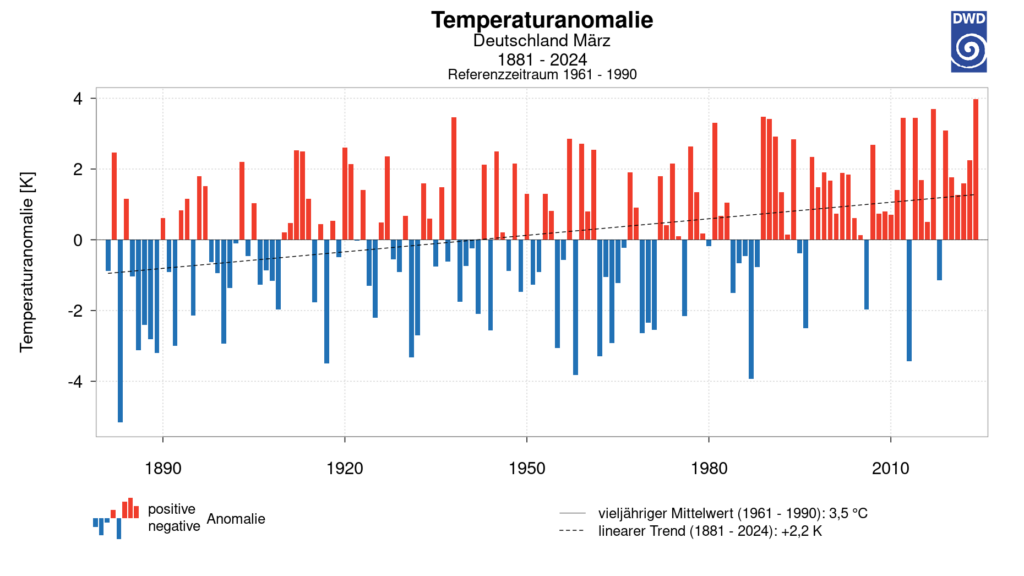

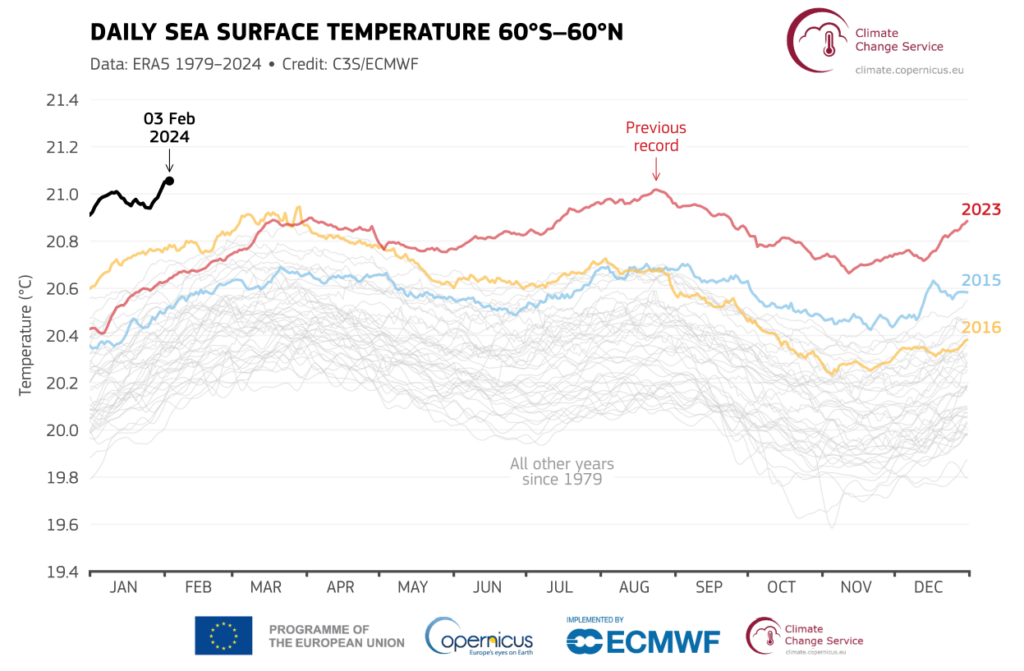

Die klimatologische Analyse zeigte, dass der Sommer 2024 viel trockener war als im Durchschnitt der vergangenen Jahre, was wahrscheinlich auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Diese trockenen Bedingungen schufen die idealen Voraussetzungen dafür, dass Brände, die durch die laufenden Kriegshandlungen verursacht wurden sich dann zu größeren Bränden ausweiten. Da es für die Feuerwehr gefährlich ist, im unmittelbaren Kriegsgebiet zu löschen, wüten diese Brände unkontrolliert weiter und werden immer größer und intensiver. Sie führen zu Kohlendioxidemissionen und zerstören die Vegetation und andere natürliche Kohlenstoffsenken. Das Jahr 2024 ist ein beunruhigendes Beispiel dafür, wie Klimawandel und bewaffnete Konflikte sich gegenseitig verstärken und zu einer verstärkten globalen Erwärmung führen. Es ist ein Kreislauf der Zerstörung.

Die Zerstörung der Energieinfrastruktur verursachte weitere 2,8 Millionen Tonnen CO2e (+16%) in den in den letzten 12 Monaten, so dass sich der Gesamtwert auf 19,0 MtCO2e seit 2022 beläuft.

Die Zerstörung der zivilen Infrastruktur verursachte weitere 6,2 Millionen Tonnen CO2e (+11%) in den letzten 12 Monaten, so dass sich die Gesamtmenge in diesem Bereich auf 62,2 MtCO2e seit 2022 beläuft. Obwohl die meisten Schäden in den ersten Wochen des Konflikts verursacht wurden, sind die städtischen Zentren nahe der Front noch immer stark beschädigt. Die russischen Streitkräfte besetzten langsam aber stetig weitere Gebiete in der Ostukraine und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Für den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude werden riesige Mengen an Baumaterialien benötigt, von denen kohlenstoffintensiver Beton und Stahl über 80 % der künftigen Wiederaufbauemissionen verursachen werden.

Ein nicht geringer Anteil von Emissionen resultiert aus der Tatsache, dass der Luftraum über den Kriegsgebieten für die zivile Luftfahrt weiträumig gesperrt ist. Eine neue und einzigartige Analyse basiert auf Echtzeit-Flugdaten von über 350.000 jährlichen Flügen über Russland, der Ukraine und Weißrussland vor der Invasion und den umgeleiteten und längeren Flugrouten, die diese Flüge aufgrund der Luftraumsperrung nehmen müssen. Die daraus resultierenden zusätzlichen Emissionen betragen 4,8 Millionen tCO2e, so dass sich die diesbezüglichen Gesamtemissionen auf 14,4 Millionen tCO2e nach drei Jahren des Krieges belaufen.

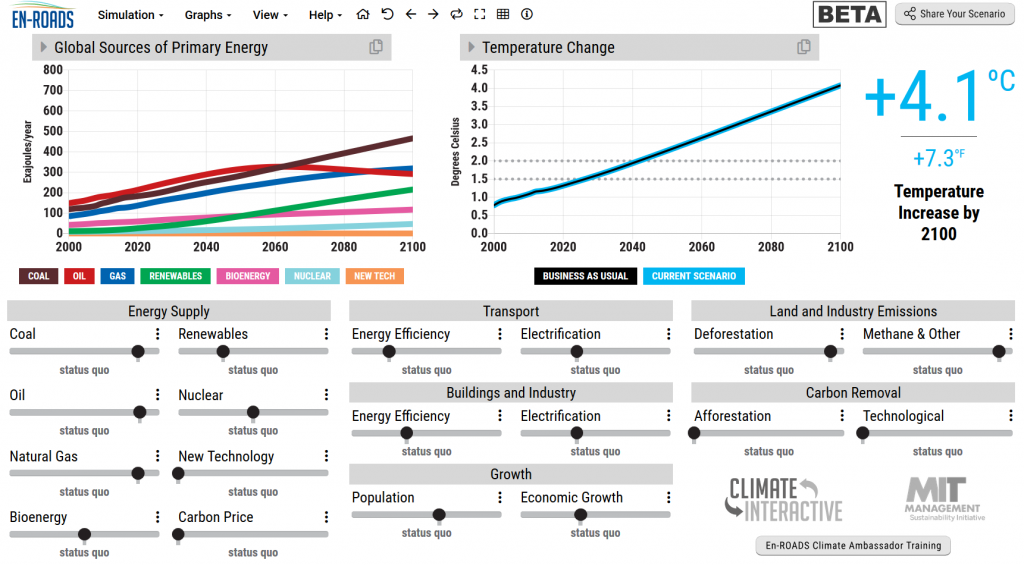

Insgesamt ist der Bericht ein klarer Beleg dafür, dass Kriege im Allgemeinen und der russische Angriffskrieg in der Ukraine im Speziellen nicht nur großes menschliches Leid und materielle Zerstörungen verursachen, sondern auch die Klimakrise weiter verschärfen. Kampf gegen den Klimawandel muss deshalb immer auch Kampf um Frieden sein.